Extorsión 2.0: cuando las bandas compiten como si fueran empresas

¿Qué pasa cuando las bandas criminales se comportan como empresas que buscan capturar una mayor participacion de mercado?

Introducción

En el artículo anterior —“Extorsión: la consecuencia olvidada de la informalidad y la debilidad institucional”— exploramos cómo la extorsión no es un accidente, sino un equilibrio que surge cuando el Estado es débil y buena parte de la economía funciona en la informalidad. Pero hoy queremos ir un paso más allá:

¿Qué ocurre cuando no hay un solo extorsionador, sino muchos compitiendo entre sí?

La idea surgió de una conversación casual mientras tomaba un café con un amigo. Hablábamos sobre el artículo anterior cuando él lanzó una pregunta: “¿Y si pensamos en las bandas como empresas que compiten entre sí?” Esas palabras bastaron para cambiar el enfoque.

A partir de ahí, decidí replantear el problema desde otra óptica: ¿y si analizamos la extorsión como un mercado, con actores que ajustan sus estrategias según el entorno competitivo? Al fin y al cabo, el crimen también responde a incentivos. Este artículo es un intento de simular esas dinámicas.

El crimen como mercado

En los últimos años, la extorsión en Perú ha dejado de ser una práctica dispersa. Ha evolucionado hacia un fenómeno más visible, más violento y más estructurado. No solo crece en número: se vuelve más cruel, más profesional… y más competitivo.

Y con esa competencia surgen nuevas pregunta:

¿Cómo se comportan los extorsionadores cuando enfrentan rivales?

¿Cambian sus métodos cuando llegan nuevos actores más agresivos, mejor organizados o incluso con conexiones internacionales?

Este artículo explora esa transformación desde una lente diferente: la economía del crimen, vista como un mercado.

Conceptos clave

Imaginemos la extorsión no como un acto aislado, sino como parte de un mercado criminal. En este mercado hay ofertantes —mafias, bandas o redes criminales— y “demandantes forzados” —comerciantes, transportistas, pequeños empresarios. Lo que se vende no es protección real, sino la amenaza de daño que solo se evita pagando.

¿Pero qué determina el éxito de una mafia en este mercado?

Para entenderlo, definimos tres variables clave:

Agresividad: cuán violento es un grupo para presionar a sus víctimas o eliminar a sus competidores. A mayor agresividad, más rápido puede obtener pagos... pero también mayores son los costos y riesgos.

Fragmentación: cuántos grupos criminales compiten en el mismo territorio. Alta fragmentación implica un mercado saturado, donde cada banda controla poco y compite ferozmente. Baja fragmentación sugiere un control más concentrado o incluso un monopolio criminal.

Utilidad esperada: cuánto gana, en promedio, un grupo criminal después de considerar ingresos (extorsiones exitosas) y costos (represalias, enfrentamientos, pérdida de víctimas, intervención estatal, etc.).

Este modelo no busca justificar la extorsión, sino explicarla como una respuesta estratégica a un conjunto de incentivos. En este “juego”, cada mafia actúa como un jugador racional: su objetivo es maximizar su “utilidad”.

Las dinámicas de mercado a evaluar

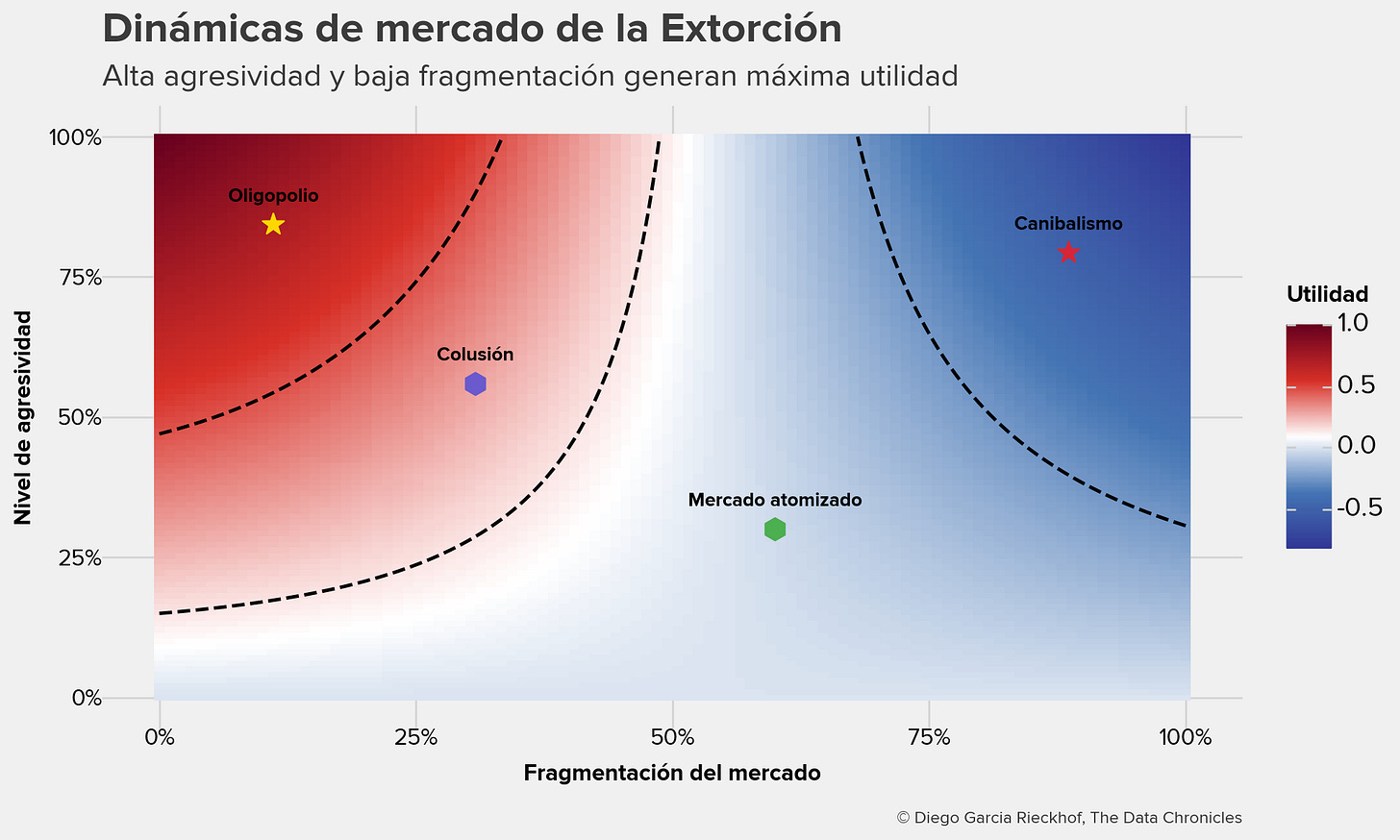

¿Qué ocurre cuando la extorsión deja de ser el monopolio de una sola banda y se convierte en un mercado competitivo? Para entenderlo, simulamos cómo varía la rentabilidad criminal según dos variables fundamentales: el nivel de agresividad con que se ejerce la extorsión, y la fragmentación del mercado, es decir, cuántos grupos compiten por las mismas víctimas.

Al cruzar estos dos ejes, emergen cuatro escenarios que ayudan a clasificar los distintos equilibrios criminales que pueden darse en el territorio. Cada uno tiene lógicas propias, costos distintos y, sobre todo, consecuencias muy concretas sobre la estabilidad y violencia del entorno.

1. Canibalismo criminal

Alta agresividad + Alta fragmentación

Cuando muchas bandas coexisten en el mismo espacio y todas recurren a la violencia para destacarse, se desata una competencia destructiva. Las víctimas —comerciantes, transportistas, pequeños empresarios— no solo sufren múltiples amenazas, sino que se ven atrapadas entre extorsionadores rivales. La violencia escala, los ingresos criminales caen, y el negocio termina devorándose a sí mismo.

Ejemplo: En regiones como Trujillo (Perú) o ciertas zonas del estado de Guerrero (México), se ha reportado una proliferación de grupos pequeños y medianamente organizados que extorsionan a nombre propio. Las disputas territoriales y los ajustes de cuentas entre bandas han disparado los niveles de violencia y reducido la rentabilidad criminal, en un escenario donde “nadie manda, todos pelean”.

2. Oligopolio violento

Alta agresividad + Baja fragmentación

Cuando una o dos bandas dominan el mercado y utilizan la violencia de forma selectiva para aplastar a sus competidores, se configura un oligopolio criminal. El dominio no se negocia, se impone. Es un equilibrio frágil, donde la rentabilidad es alta, pero el sistema depende de mantener el control mediante intimidación constante.

Ejemplo: En zonas de Buenaventura (Colombia), grupos como “La Local” han consolidado estructuras oligopólicas. Mediante violencia quirúrgica —asesinatos selectivos, amenazas masivas, control logístico— logran controlar rutas, mercados y cobros, manteniendo el negocio bajo su poder.

3. Mercado criminal atomizado

Baja agresividad + Alta fragmentación

Aquí proliferan pequeños grupos sin capacidad de intimidación real. No hay un “jefe del barrio”, sino varios actores desorganizados que intentan extorsionar sin mucha eficacia. Los pagos que se exigen son bajos, muchos comerciantes optan por resistirse, y el miedo es menor.

Ejemplo: En algunas zonas periféricas de Lima Metropolitana, especialmente donde bandas emergentes aún no han consolidado poder, aparecen grupos que cobran cupos ocasionales sin mucho éxito. Hay competencia, pero poca amenaza. El crimen existe, pero como una molestia más que como un sistema consolidado.

4. Colusión informal

Baja agresividad + Baja fragmentación

Aquí, pocas bandas operan y, en lugar de enfrentarse, alcanzan acuerdos implícitos o explícitos para dividirse el territorio. No necesitan matar ni amenazar constantemente; basta con mantener una reputación. Se convierte en un sistema “estable” de extorsión: predecible, organizado y rentable.

Ejemplo: En algunos distritos del Callao (Perú), investigaciones periodísticas han revelado acuerdos tácitos entre bandas que operan zonas específicas del puerto, imponiendo “cuotas” fijas a cambio de no violencia. Es un equilibrio criminal funcional, que genera ingresos constantes sin necesidad de guerra abierta.

Simulación de escenarios

Cada color representa cuán rentable es el negocio de la extorsión bajo diferentes combinaciones de violencia y competencia entre bandas. Las líneas punteadas delimitan los distintos regímenes criminales simulados: desde colusión estable hasta canibalismo violento.

Conclusión: el crimen también sigue reglas de mercado

Así como en un mercado tradicional las empresas compiten por captar clientes a través de precios, productos o marketing, en el mercado criminal las bandas compiten por territorios, víctimas y rentas ilícitas. Pero su lenguaje es otro: miedo, violencia y control.

El modelo nos permite visualizar algo clave: la extorsión no es solo un síntoma del desorden, es una respuesta estratégica a un entorno competitivo. Y lo más preocupante es que algunos de estos equilibrios —como la colusión o el oligopolio violento— pueden ser sorprendentemente estables.

El crimen no solo persiste: se adapta, optimiza su comportamiento y sobrevive incluso en escenarios de intervención estatal o presión social.

Apéndice

Derivación del modelo

Para los lectores curiosos (o matemáticamente inclinados), el modelo presentado en este artículo busca representar de forma simplificada pero estructurada la rentabilidad esperada de un extorsionador en función de dos fuerzas clave:

a: nivel de agresividad del extorsionador (entre 0 y 1)

f: grado de fragmentación del mercado criminal (entre 0 y 1)

La idea central es que extorsionar no ocurre en el vacío: los actores deben adaptarse estratégicamente según la competencia y su capacidad para intimidar. A mayor agresividad, mayor presión; pero también mayores costos. Y a mayor fragmentación, menores ingresos esperados debido a la competencia y saturación del entorno.

Ingreso esperado

El ingreso del extorsionador depende de tres factores:

Agresividad (a): influye directamente en la capacidad de intimidar.

Fragmentación (f): cuando hay muchos actores, el ingreso se diluye.

Destrucción del mercado: demasiada violencia hace que desaparezcan las víctimas (comerciantes muertos o cerrados).

Esto se representa como:

El término a refleja la intensidad con la que se amenaza.

1 + f²capta la pérdida de ingresos por competencia.e^{-f²}penaliza mercados caóticos o colapsados.

Costo de extorsionar

Extorsionar no es gratis. Hay riesgos, gastos logísticos, enfrentamientos con otras bandas, represalias, etc. Se asume que el costo depende del cruce entre agresividad y fragmentación:

Esto refleja que ser agresivo en un entorno saturado tiene altos costos operativos.

Utilidad esperada

La rentabilidad esperada del extorsionador, entonces, es:

Este enfoque no busca capturar toda la complejidad de las dinámicas criminales, pero sí mostrar cómo ciertas estructuras e incentivos pueden hacer que la violencia se autoorganice —a veces en equilibrio, a veces en destrucción mutua.